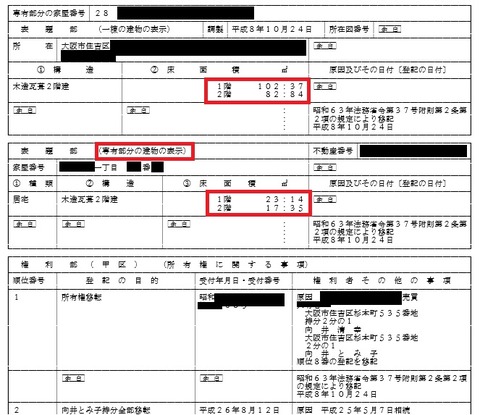

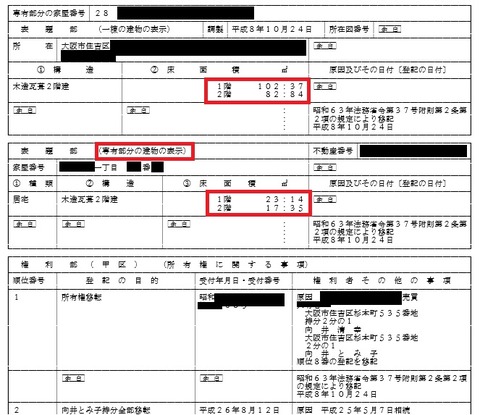

長屋住宅(連棟式住宅)というのは、区分登記されているケースがほとんどです。

登記簿上では、一体の長屋住宅の建物の総面積が記載されており、専有部分という形で建物の登記が存在します。

これが区分所有法に該当するのではという見解なのです。

区分所有法の適用になるとどういったことになるのか?

区分所有法では

区分所有法第62条:(建替え決議)

第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

という条文と民法には

民法第251条:(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

という規定があります。

これがもし適用になるとすれば、自己所有の連棟住宅のうちの1件を勝手に取り壊せない。

他の共有者の同意が必要ということになります。

全棟解体ではないので、共有部分の変更に当たるでしょうが、それでも3/4以上の同意が必要になります。

今まで実務では、隣接している建物の所有者に切り離しの同意書をもらい分離していたというのが実情ですが、こういう解釈になると棟続きの住宅所有者に同意をしてもらう必要が出てきます。

でも考え方によっては、切り離すことにより残った住宅の耐震強度の問題や、切り離した個所からの雨漏り等考えられることはたくさんあります。

実際に2013年にこういう事例がありました。

東京都大田区で1978年に建てられた全12戸の鉄骨の連棟住宅があり、そのうち北端の1戸を切り離して再建築した結果、残りの住戸に雨漏りが発生し、尚且つ切り離したことにより建築基準法の第2種高度地区に抵触する違法状態になったということで訴訟され、建て替えた建物の撤去命令と残りの住戸に対し560万円の支払い命令が出たという事例です。

このようなケースでは、連棟住宅の端っこだけ切り離してしまうと、残った住宅が全く道路に面していない住宅になってしまうことも想定されます。

例えば4棟で支えあっていた建物が3棟になってしまえば当然強度は下がるでしょう。

そう言われれば最もな話のような気はします。

連棟住宅が1つの建物というのであれば外壁や屋根瓦が欠落した建物があれば、その一連の建物所有者全員で金銭を分担する必要も出てきます。

4棟あるうちの2棟が建て直して新築同様になっていたとしても、残った2棟が倒壊すればその補修費用を負わなければいけないということにもなってしまいます。

でも、実際にそういった連棟住宅に居住している方々は経済的にけっして裕福ではなく、そういった費用負担が生じたとしても払えないケースが多いでしょう。

先ほどのケースで、切り離して建て替えた方には被害が被る可能性があることは認識しておいた方がよさそうですね。

切り離した場合のもう一点不具合が生じるのは越境の問題です。

元々柱は共有のものですし、半分だけ切り離すわけにはいきません。

その場合、土地の境界線上に柱が越境して残ってしまうのです。

これが、新築住宅の住宅ローンに影響を及ぼします。

越境物があるという見解になってしまいます。

なので、今後連棟住宅を取り壊して新築建築というのはリスクがありすぎるように思います。

これが連棟住宅を買わない理由になるわけではありませんが。

あくまで建て替え用地として連棟住宅を取得するというのは得策ではないという話です。

ただ、こういった事例が多くみられてくると売買価格が下がってくる可能性が大きくなります。

売買価格が下がると、リフォームして賃貸するという収益物件としては高利回りの物件になるわけで、収益率15%超、20%というのも決して無理な数字ではなくなるわけです。

もちろんこの場合、賃貸需要のない連棟住宅は無用の長物ということにはなりますが・・・

こうなると、前面道路の道路認定があるかどうか(建築基準法上の道路かどうか?)というのは全く関係がなくなります。

だって、前面道路が建築基準法上の道路でない方が査定金額も実勢価格も下がるわけですし、安く買える可能性が高くなりますから。

いずれにせよ、築年数の古い物件や道路幅が狭い物件には調査が必要です。

リフォームする価値がある物件なのか、賃貸物件として需要がある物件なのかという調査です。

その辺りはプロの意見も聞きながら、購入金額も決定する必要はありますね。

もし、そういった物件を購入しようかどうか悩んでいる方はぜひご相談ください。

掘り出し物を見つけようという作業は面白いものですよ。

もちろん簡単にそんな物件は見つかりませんが、道中でいろいろ勉強になります。

そういう積み重ねが知識に変わっていくのです。

幸いなことに、私はずっとそんなことばっかり考えていたので多少の知識がございます。(笑)

なので、ぜひご活用ください。

ご相談お待ちしております。

登記簿上では、一体の長屋住宅の建物の総面積が記載されており、専有部分という形で建物の登記が存在します。

これが区分所有法に該当するのではという見解なのです。

区分所有法の適用になるとどういったことになるのか?

区分所有法では

区分所有法第62条:(建替え決議)

第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

という条文と民法には

民法第251条:(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

という規定があります。

これがもし適用になるとすれば、自己所有の連棟住宅のうちの1件を勝手に取り壊せない。

他の共有者の同意が必要ということになります。

全棟解体ではないので、共有部分の変更に当たるでしょうが、それでも3/4以上の同意が必要になります。

今まで実務では、隣接している建物の所有者に切り離しの同意書をもらい分離していたというのが実情ですが、こういう解釈になると棟続きの住宅所有者に同意をしてもらう必要が出てきます。

でも考え方によっては、切り離すことにより残った住宅の耐震強度の問題や、切り離した個所からの雨漏り等考えられることはたくさんあります。

実際に2013年にこういう事例がありました。

東京都大田区で1978年に建てられた全12戸の鉄骨の連棟住宅があり、そのうち北端の1戸を切り離して再建築した結果、残りの住戸に雨漏りが発生し、尚且つ切り離したことにより建築基準法の第2種高度地区に抵触する違法状態になったということで訴訟され、建て替えた建物の撤去命令と残りの住戸に対し560万円の支払い命令が出たという事例です。

このようなケースでは、連棟住宅の端っこだけ切り離してしまうと、残った住宅が全く道路に面していない住宅になってしまうことも想定されます。

例えば4棟で支えあっていた建物が3棟になってしまえば当然強度は下がるでしょう。

そう言われれば最もな話のような気はします。

連棟住宅が1つの建物というのであれば外壁や屋根瓦が欠落した建物があれば、その一連の建物所有者全員で金銭を分担する必要も出てきます。

4棟あるうちの2棟が建て直して新築同様になっていたとしても、残った2棟が倒壊すればその補修費用を負わなければいけないということにもなってしまいます。

でも、実際にそういった連棟住宅に居住している方々は経済的にけっして裕福ではなく、そういった費用負担が生じたとしても払えないケースが多いでしょう。

先ほどのケースで、切り離して建て替えた方には被害が被る可能性があることは認識しておいた方がよさそうですね。

切り離した場合のもう一点不具合が生じるのは越境の問題です。

元々柱は共有のものですし、半分だけ切り離すわけにはいきません。

その場合、土地の境界線上に柱が越境して残ってしまうのです。

これが、新築住宅の住宅ローンに影響を及ぼします。

越境物があるという見解になってしまいます。

なので、今後連棟住宅を取り壊して新築建築というのはリスクがありすぎるように思います。

これが連棟住宅を買わない理由になるわけではありませんが。

あくまで建て替え用地として連棟住宅を取得するというのは得策ではないという話です。

ただ、こういった事例が多くみられてくると売買価格が下がってくる可能性が大きくなります。

売買価格が下がると、リフォームして賃貸するという収益物件としては高利回りの物件になるわけで、収益率15%超、20%というのも決して無理な数字ではなくなるわけです。

もちろんこの場合、賃貸需要のない連棟住宅は無用の長物ということにはなりますが・・・

こうなると、前面道路の道路認定があるかどうか(建築基準法上の道路かどうか?)というのは全く関係がなくなります。

だって、前面道路が建築基準法上の道路でない方が査定金額も実勢価格も下がるわけですし、安く買える可能性が高くなりますから。

いずれにせよ、築年数の古い物件や道路幅が狭い物件には調査が必要です。

リフォームする価値がある物件なのか、賃貸物件として需要がある物件なのかという調査です。

その辺りはプロの意見も聞きながら、購入金額も決定する必要はありますね。

もし、そういった物件を購入しようかどうか悩んでいる方はぜひご相談ください。

掘り出し物を見つけようという作業は面白いものですよ。

もちろん簡単にそんな物件は見つかりませんが、道中でいろいろ勉強になります。

そういう積み重ねが知識に変わっていくのです。

幸いなことに、私はずっとそんなことばっかり考えていたので多少の知識がございます。(笑)

なので、ぜひご活用ください。

ご相談お待ちしております。

ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!

ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:ブログ更新しました!

ブロトピ:ブログ更新しました!